TOPICS

CHNフォーラム

第十部 熱伝導度セルのはたらき

1-1.はじめに

溶液の中の成分濃度は光学的方法や電気化学センサーで古くから測定されていますが,気体中の成分濃度はかなり遅れて可能となりました。二酸化炭素やアンモニアなどは水に溶けやすいので,無理に気体で測定するよりも水溶液にして計るほうが簡単です.水に溶けにくい有機成分でも有機溶媒に溶かして,発色剤を加えるなどで光学測定ができるので,このあたり分析化学者は大抵のケースに対応できる方法を準備しています。気体中の成分濃度をそのまま測定する方法は物理学で結構検討されていますが,さし迫った目的が無かったので学術実験に使われただけで終わり,実用的な検出器には育ちませんでした。

1952年ジェームスとマーティン(A. T. James & A. J. P. Martin)が初めて混合脂肪酸のガスクロマトグラフィを公表した時は,検出器として滴定セルが用いられました1)。分離された脂肪酸が滴定セルの中で水に吸収されるとpHが下がりますから,水酸化ナトリウムの標準液を自動的に加えて元のpHまで戻します。標準液の注下量を時間と共に記録すれば,立ち上がりの場所と水平レベルのせり上がり高さから,成分の保持時間と成分量が分かります。自動電位差滴定装置やpHスタットが開発された時期ですから,とりあえずこの方法を採用したのは賢明といえます。

ガスクロマトグラフィに対する関心が急に高まって,脂肪酸以外の中性成分に及ぶと,たちまち汎用性のある成分の検出方法が求められました。必要は発明の母と言いますが,別に発明しなくても物理学者はすでに熱伝導度検出器(Thermal conductivity detector, TCD)を作っていて,分析化学とは違う領域で気体の研究に利用していました2)。図1では金属線を電流で加熱して気体を流しています。初期にはカサロメータ(Katharometer)と呼んでいましたが,測定をする道具ですからこの外にも「熱伝導度計」と言ったり,金属ブロックに孔を開けてフィラメントを封入するので小部屋を意味する「熱伝導度セル」と称したり,その時の都合でいろいろな呼び方をしています。何れにしても単一気体や混合気体を透して熱がどのくらい伝わるかの地味な研究に使っていたもので,まさかこれが分析化学領域で重要な検出器に利用されようとは誰も考えなかったと思われます。一方ジェームスもマーティンも化学者ですから,ガスクロマトグラフィを思いついた時,こんな便利なものが物理の世界にあるとは知らなかったのでしょう

図1 熱伝導度セル

いろいろな気体のうち水素とヘリウムが他の気体に比べて例外的に熱伝導度が大きいことにやっと気がついて,これらをキャリヤーガスとして殆どの気体成分を検出できるようになりました3)。無機,有機成分いずれに対しても熱伝導度計が手頃な感度を持ち,安定性,直線性においても優れていることから,初期のガスクロマトグラフには標準的に装備されました。ただ水素に比べるとヘリウムは当時非常に高価なガスで,経費的な制約から水素を用いる研究室もありましたが,水素は爆発性があり,かつ目的成分が化学構造によっては水素化される可能性もあるので,少々無理をしてもヘリウムを使うようになりました。幸いヘリウムは米国の天然ガス中に割合多く含まれ,その分留技術が進んで高純度のものがわが国にも大量輸入されるようになって急速に値下がりし,現在は気軽に利用できるようになっています。

熱伝導度セルは初期に最もよく使われた検出器でしたが,だんだん希薄成分の分析が要求されるようになり,もっと感度の高い検出器が模索されました。水素炎イオン化検出器 (Hydrogen flame ionization detector, FID) という極めて高感度の装置が開発され,少々水素の扱いに注意が必要ですが,有機成分の分析には他に追従を許さない検出器になっています。ここでは有機化合物が高温の水素炎で分解し,不安定な原子状炭素となり,さらに電子を放出して炭素陽イオンとなりますから,水素炎に正負の荷電粒子が含まれ(e-+C+),電気伝導性がもたらされます。炎の中に電極を入れ200 Vほどの直流電圧をかけると,有機成分が現れたとき電流が流れ,これを高感度に検出します.ガスクロマトグラフィでは有機物を対象とする分析が多いので,この検出器は現在熱伝導度セルに代わって主役の坐を占めています.最近流行のキャピラリークロマトではキャリヤーガスの流量が微少で,熱伝導度セルを使うことができませんが,FIDは支障がないのでこの点でも有利です。もう一つ特殊な用途で電子捕獲型 検出器 (Electron capture detector, ECD) がありますが,ハロゲン含有の有機化合物に選択的に応答するので,PCBや塩素系農薬など環境試料のモニタリングに活用されています。検出器そのものはその他にも目的や方法の違ういろいろなものが開発され,毎年のように新しいものが報告されています。

熱伝導度セルは今や古い型の検出器に分類されるようになっていますが,定量分析の視点から見るとその後のどの検出器よりも安定性,直線性,再現性において優れています.感度がやや低い点は認めなければなりませんが,有機元素分析では目的成分が適当にあって感度不足に陥る事態は普通ありません.また燃焼成分が無機ガスですから測定し易い対象です。結局われわれの仕事の領域では,熱伝導度セルから離れることが当分出来ないと思われます。毎日熱伝導度セルから出される電気信号を読み取って,成分量に換算し,分析情報を提供しているのですから,この大切な道具の中身について理解しておくのは重要と思われます。

2-1.フィラメントの放熱と伝熱

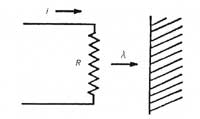

白熱電球に電流を流すとフィラメントが加熱され,光を放射します.発生した熱は電球中の窒素ガスを暖め,さらにガラスを通して室内へ逃れます。一部は光のエネルギーになって室内を明るくしますが,これもどこかに当たるとそこで熱に変わり,結局電気エネルギーは全部部屋を暖めることに費やされます。光放射のエネルギー量は僅かなので,フィラメントの熱は殆ど周辺ガスの熱伝導と対流によって運ばれます.対流は与えられた構造体の中では一定と考えられますので,周辺ガスの熱伝導度が良いとフィラメントの温度は下がり,悪いと逆に上がります。熱伝導度セルにおいても同様で,熱伝導度λによってフィラメントの電気抵抗が変わりますから(図2),そこを通るキャリヤーガスの微小な熱伝導度変化をフィラメントの電気抵抗の変化として捉え,電気信号(シグナル)を与えます。

図2 フィラメントと壁

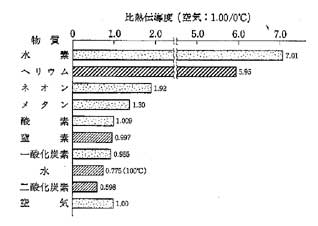

気体の熱伝導度は温度差のある対面を単位時間に何カロリー輸送するかで決められますが,若干の気体の熱伝導度を図3で示しました4)。分子量の小さい気体ほど大きな値を示しますが,ヘリウムが不活性で他の気体より際立って熱伝導度が大きいことからキャリヤーガスとして選ばれるのは当然です。一方対流は周辺ガスが熱を含んで移動する現象ですが,周辺ガスが全体として静止している場合と流れている時とで状況が異なります。流れているときは熱量を系外に持ち去るので,熱損失が大きくなり,見かけ上熱伝導が良いようになりますが,ガス流速(流量に比例)によって持ち去る熱の量が異なりますので,これを一定に保たなくてはなりません。

図3 気体の熱伝導度

大雑把にフィラメントから発生する熱の収支を式に表すと次ぎのようになります5)。

Q = AλΔT + mct

ここでQは発生熱量,Aはセルの形状で決まる定数,λはガスの熱伝導度,ΔTはフィラメントとセルの壁の温度差,mはガス流速,cはガスの分子熱容量,tはセルの入口と出口のガスの温度差です。この外にもフィラメント支持体を通じての熱伝導などがありますが,小さい値なので省略します。上式の右辺第一項がフィラメントからガスを通って壁に吸収される熱量で,第二項はキャリヤーガスによって持ち去られる熱量です。λが大きいヘリウムでは第一項が主体的で,流速に支配される第二項は従属的になりますが,これもキャリヤーガスをセル中に流さず,拡散路でつながるようにすると極めて小さな値に押さえることが出来ます。こうなると右辺第二項は小さな一定値と考えられるので,この条件では発生熱量Qはフィラメントと壁との温度差ΔTと比例関係になります。今キャリヤーガスに熱伝導度の小さなガスが混入するとλが小さくなり,Qは一定ですからΔTが大きくなります。セルの壁の温度を一定に保てば結果としてフィラメント温度が上昇します。ただしセルの壁の温度を一定に保つために,熱容量の大きな金属ブロックに孔を開けてフィラメントを埋め込み,同時に金属ブロックも精密な温度調節のされた空気恒温槽に収められています。

キャリヤーガスにヘリウムより熱伝導度の小さな成分が乗るとフィラメントの温度が上がり,電気抵抗も上がりますが,成分濃度と電気抵抗の上昇の比例関係は限度があります。上の式でセルの壁に対するフィラメントの温度差ΔTは通過ガスの熱伝導度λに反比例することになりますが,

ΔT = (Q -mct) / (Aλ)

これによってヘリウム中の成分ガスの濃度が増すとλが小さくなり,ΔTが比例して上昇します.基礎的な研究では0~10 mol%(体積濃度とほぼ同じ)の濃度範囲で比例関係があるとされていますが6),古いデータでもあり,有機元素分析のように厳密な比例関係を要求するときは安心できません. 余裕を見て5%以下で測定するようにするのが安全と思われます。

前稿「8.ポンプシステムが支えるCHN分析計」でも見積もり計算をしましたが,アセトアニリド3 mgから生じる燃焼ガスは水2.23 ml, 二酸化炭素3.98ml, 窒素0.25 mlで,合計6 mlほどです。コレステロールや脂肪酸ではもう少し多くなりますが,逆にショ糖やチオ尿素では大分少なくなります。また合計6 mlの体積は水検出器での話で,二酸化炭素検出器では水が除去されており,窒素検出器では窒素だけになっています。それはともかく150 ml容量のポンプに引き込んだ時は燃焼ガスのモル濃度が4%ほどとなりますので,そのまま検量線の直線域に入るように思われます。最近は電子はかりの性能が向上して,0.1μgまで読める超微量はかりが普及しつつありますが,これを用いれば1~2 mgのサンプリングが十分な精度で可能となりました。天然物,生化学領域では次第に提供できる試料量が少なくなっているので,超微量はかりを用いる1~2 mgのサンプリングは,CHN分析計にとってポンプ内での燃焼ガスのモル濃度が好適な状況になると思われます。

3-1.セルの構造

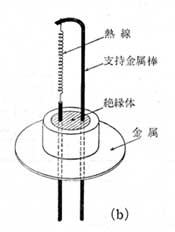

フィラメントは白熱電球と同じようにコイル状に巻いたタングステン線で,ガラスで絶縁された二本の金属支持体に溶接し,セルの孔にねじ金具で気密に取り付けます(Hermetic seal)5)(図4)。コイル状に巻くのは同じ電力でフィラメントと壁との温度差ΔTを大きくするためで,感度が大きくなります.初期に使われたフィラメントは電気抵抗が常温時25オームでしたが,CHN分析計では場合によってさらに感度の高いことが要求され,現在は60オームに変更されています。このためフィラメントは2本を折り返しΛ字形のものを作って使用しています。単に感度を上げるだけならばフィラメントの代わりに半導体のサーミスタ(Thermistor)を使ってもよいのですが,直線性,再現性においてフィラメントより劣るので,結局折り返しフィラメントで感度を向上させています。

図4 フィラメント

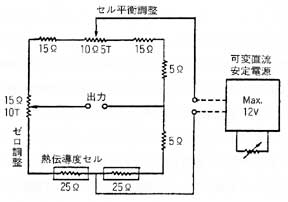

フィラメントは一対になってホイートストンブリッジ(Wheatston bridge)の回路に組み込まれ,直流電流を流して入口側と出口側のフィラメントの端子電圧を比較します。差動熱伝導度法で応用するときは,目的成分が通過する方と,それが除去された方を比較しますので,その差を示すブリッジ出力は目的成分の濃度に比例することになります。ブリッジ回路を初期のものですが簡略に示すと図5のようになり,定電圧電源から供給された電流は二本のフィラメントに分割され,それらが二本の抵抗器を通って再び合流します。フィラメントと抵抗器の接点から得られるブリッジの出力は,二個のセルにキャリヤーガスのみを流したとき原則的にゼロボルトであるべきですが,実際には両サイドの抵抗値に不一致があって僅かな出力を示します.このため可変抵抗器をブリッジに入れて細かくゼロ点を探します。このあと成分を含むキャリヤーガスが送られてくると入口側のセルのフィラメント温度が上昇し,出口側のセルには成分が除去されているのでキャリヤーガスのみとなり,両者の差がブリッジ出力となってデータ処理装置に送られます.成分濃度に対するブリッジの出力感度は電流の3乗に比例すると言われますので,少し電流を増減すれば大幅に感度を調整することができます.扱う試料によって電流の設定は異なりますが,標準的にはH検出器で90~100 mA,C検出器で70~80 mA,N検出器で120~130 mAとします。トレース量の窒素分析にはもっと電流を増やさなければなりませんが,フィラメントの損傷を考えて150 mAあたりを限度とするのが安全です。

図5 ブリッジ回路

差動熱伝導度計の特徴はキャリヤーガス中の複数成分から一成分を除去し,除去する前と除去した後の熱伝導度を比較することです。この熱伝導度差は除去した成分のみに対応していて,除去されなかった成分からは信号が出ないはずですが,実際には入口側セルと出口側セルの感度に僅かな違いがあって,同じ濃度の成分にも差信号を現すことがあります。これを消去する目的で入口側セルと出口側セルに流す電流を制御し,同じ感度にするためのセル平衡用抵抗器 (Cell balancer)を図5のブリッジ回路に入れています7)。ヘリウムキャリヤーのみを流した状態でブリッジのゼロ調整を行い,次ぎに乾燥した窒素(空気でもよい)の約2mlを注射器などで試料の代わりに燃焼管に注入し,ゼロ点の変化を見ます。変化があったとき,セル平衡を少し右か左に動かしてみて,変化量の小さい方を選びます。もう一度ゼロ調整を行い,同じことを繰り返して変化量最少の位置を探します。最初は多少面倒かもしれませんが,こうしてセル平衡をとれば入口側セルと出口セルは正確に同じ感度で働くことになります.これによって煙道ガスのモニターに使われた大雑把な差動熱伝導度計が,微量分析の要求精度を充たす重要な検出器になりました。

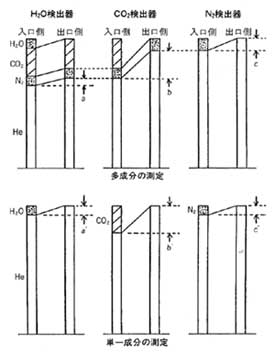

図6 検出器内のモル分率

セル平衡をとる抵抗器はヘリカルオーム(Helical ohm)とも言いますが,螺旋状に巻いた抵抗線を回転し,その上を接点が滑ってゆくようになっています。本来は接点が滑って抵抗線を磨くような作用をするのですが,差動法CHN計ではセル平衡を取ったあと接点位置を固定し,当分動かしません。しかし長い期間そのままに放置しておくと接点位置が酸化したり,ほこりで汚れて接触が悪くなる恐れがあります.特にブリッジに電流を多く流したときは接点に熱を発生しますので酸化もそれだけ進みます。分析計の補修点検のときにはヘリカルオームも掃除して接触をよくしてもらうと安心です。

4-1.非検出成分の妨害

ポンプから送られてきた燃焼ガスは最初にH検出用の差動熱伝導度計を通りますが,入口側セルと出口側セルの間で水が除去され,その他の成分は同じ濃度で通過します.ブリッジの不平衡は除去された水だけに起因しているように見えますが,実は出口側セルのガスは除去されなかった二酸化炭素,窒素,ヘリウムとも僅かですが濃度を上昇しています。図6にその状況が示されていますが,水が除去されても残りの成分で大気圧に保つことになりますので,出口側セルでは二酸化炭素,窒素,ヘリウムの体積をどれも少し増やさなければなりません。気体の体積は理想気体の場合1モルが22.4 リットル(0℃,1気圧)ですから,各成分の体積比率をモル分率 ( 0 ~ 1) で表現することができます。体積比率10%の成分はモル分率で0.1と言うことになります。従って出口側セルでは二酸化炭素,窒素のモル分率が入口側セルより少し大きくなっています。図6のH検出器では出力aが得られますが,本当は下の段にあるa’が知りたいので,二酸化炭素と窒素が出口側セルでモル分率を増やした分だけ小さく測定されてしまいます。二酸化炭素と窒素の量は試料の化学構造によって異なりますので,試料ごとに補正をしなければなりません。

C検出器になると入口側セルにあった二酸化炭素が,出口側セルでは無くなっていますので,窒素とヘリウムで大気圧になり,窒素のモル分率が上昇します。これだけですとC検出器の出力が小さくなりますが,一方入口側セルの二酸化炭素のモル分率はH検出器の出口側で上昇していますから出力を大きくする作用があり,この出力bは両方の影響を受けることになります。本来は下段のb’の出力を求めたいので,出力bは試料によって大きく補正したり,また小さく補正する場合があります。最後にN検出器では水,二酸化炭素が除去されているので,それだけモル分率が上昇し出力cが大きくなっています.本来の出力c’に戻すためには除去された成分に対する補正が必要になります。

少々面倒な話になりましたが,箇条書きにしますと,

- H検出器: 入口側にあった水が除去されて出口側で二酸化炭素,窒素のモル分率を上昇させているので,水単独の場合より差信号が小さくなっている。

- C検出器: H検出器で水が除去され,C検出器の入口側で二酸化炭素のモル分率が上昇しているので差信号を大きくする。しかしこの検出器では二酸化炭素が除去され,出口側の窒素のモル分率が上昇しているので,差信号を小さくする。この結果両者の影響力で差信号は本来より大きくなったり小さくなったりする。

- N検出器: H検出器とC検出器で水,二酸化炭素が除去され,窒素のモル分率が2回上昇し,差信号を大きくする。

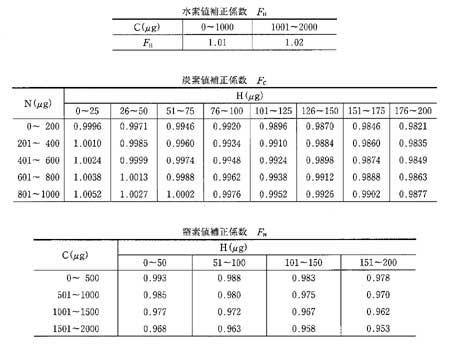

各成分が単独の場合の差信号に変換するための補正値は,少々面倒な演算によって得られるものですが,それでも手計算の時代に得られた結果を基に実際に使われた補正表が残っていますので,参考のため表1に示します4)。かなり大雑把な数値で,現在はもっと精密な補正値をコンピュータで打ち出していますが,感覚的には掴みやすいでしょう。ここで水素値補正係数FHはC = 0~1000μgの範囲で1.01, またC = 1000~2000μgの範囲で1.02となっていて,窒素の存在は影響が小さいので無視しています.もともと水素含有率は多くても10%を超えることはあまり無いので,この補正係数FHを信号出力に掛けることでかなり正確な分析値を得ることができます。

表1 モル分率補正表

炭素含有率になると少ないものでも20%, 多いものでは90%にもなりますから,あまり大雑把な補正係数では正確な分析値が得られません。ここではH = 0~200 μgの範囲を8区分し,N =0~1000μgの範囲を5区分して両者の影響を含めた炭素値補正係数FCを示しています。大体が0.99か0.98あたりで1.000より小さい数値ですが,窒素の多いものでは1.000より大きくなって1.005に近いものもあります. 最後に窒素含有率は数%から多いもので40%ほどですから,窒素値補正係数FNの表のステップはFCの表より少し粗くなり,数値としては0.99から0.95あたりになっています。いずれにしても補正係数は1.00からそう離れた数値ではないので,補正しなくても大体の分析値は得られますが,われわれの求める究極の分析精度を得るためにはやはり補正をしなければなりません。

すでに述べましたが,表1は分析計算にまだコンピュータが使われていなかった時代に,手回し式計算機や四則演算だけが出来る初期の電子式計算機で分析結果を出すのに大いに活躍しました。補正係数を出すための演算手順は日本分析化学会有機微量分析研究懇談会編「有機微量定量分析,3.3 熱伝導度法による炭水窒素同時定量法」に詳しく説明されているので参照してください4)。コンピュータが使えるようになって計算方法は急速に進歩し,手計算では不可能な複雑な演算が一瞬で出来るようになりました.ベーシックで組んだプログラムが自分で構成できるので新しい計算法がいろいろ提案されています.コンピュータ処理による分析値の計算については改めて解説をします。

5-1.ブリッジ電力の供給

ブリッジ回路には定電流を流して一定の感度で成分濃度を検出しなければなりませんが,電流量を厳密に制御することはは困難です。しかし負荷が一定であれば定電圧を加えることで定電流が得られます.定電圧電源は内部に半導体のゼナーダイオード(Zenar diode)を備えていて,その両端に発生する正確な直流電圧を標準に出力電圧を制御しています。初期のCHN計ではゼナーダイオードの電圧精度が満足できないケースも見られましたが,現在ではすっかり安心できる状態になっています.ブリッジ供給電圧Eと熱伝導度計出力E0との間には次ぎのような関係があり,僅かな電圧変動が出力に利いてきます7), 8) 。

E0 = kλHeE3

ただしλHeはヘリウムの熱伝導度,kは比例定数です.供給電圧Eの変動に対する信号出力の変動の割合は,

dE0/dE = 3kλHeE2

ですが一つ上の式の両辺をEで割ると,

E0/E = kλHeE2

ですから次式のようになります。

dE0/E0 = 3dE/E

両辺の分母分子を入れ替えて,

dE0/dE = 3E0/E

すなわち供給電圧の変動に対し3倍の大きさで信号出力が変動することになります。

かなり古い例で適切ではないかも知れませんが,12ボルトの電源で平均値を中心として±0.2 mVほどの変動がありました。いまこれを標準偏差としますと供給電圧の相対標準偏差は0.2/12000 = 0.000017となり,ブリッジ出力の相対標準偏差はその3倍の0.00005になります。アセトアニリドの炭素値70.19%の分析誤差で考えると70.19×0.00005 = 0.0035%になりますので,この位ならまずまず安定な電圧精度といえます。

6-1.恒温槽

ポンプも熱伝導度セルも強制通風の恒温槽に収容されています。装置の試作段階ではどちらも同じ恒温槽に入れられていたのですが,当時はまだ分析室の空調設備が進んでいなくて,夏には40℃近くになることもありました。現在は空調設備が普及して年間を通じ快適な環境になっていますが,それでもCHN分析計には燃焼炉,電源変圧器,モーター類,電磁弁,その他熱を持つプリント基板など熱源が多く存在し,内部は室温よりかなり温度が高い状態になっています。恒温槽の温度センサーは白金抵抗体で,設定温度より高くなるとヒーター電流を切り,低くなると再び電流を通じOn-Off制御を行いますが,周囲温度と近くなるとオーバーシュートして細かい制御が利かなくなります。恒温槽の温度は周囲温度よりある程度高いほうが制御し易いのですが,ポンプについて考えると,燃焼ガスには微量の水が含まれているので,ポンプ内面への吸着を少なくするために55℃に設定しました.これ以上の温度はポンプの気密保持のためのO―リングやX―リング,あるいはシリコーングリースなど有機素材の保全のため望ましくないと考えられました。

熱伝導度セルも同じ温度にすれば恒温槽が一つで済みますので,最初はそうなっていましたが,次第に分析精度の要求水準が上がると,熱伝導度セルから微妙なシグナルを安定的に取り出すには,55℃の恒温槽ではあと一歩制御精度が足りないことが分かってきました。このため間もなく100℃の恒温槽への転換が図られましたが,金属部品ばかりで構成された熱伝導度セルは耐熱性もあり,周囲温度とは離れて独立した温度制御が可能となりました。ポンプ用と熱伝導度セル用と恒温槽が複雑化するデメリットはありますが,サブミリグラム志向の将来にも対応できる機構が出来上がっています。

ポンプは図7のように恒温槽に上下2本配置してあり,それぞれシャフトを外に出して取り付け金具で固定してあります。槽内の強制通風はシロッコファンを用い,その周辺にヒーターを環状に巻き,白金抵抗体で温度を制御しています。ポンプは取り外し易い構造になっていますが,分解してO-リングやX-リングの磨耗交換をしたときや,シリンダーを清掃してもう一度組み立て直したときにはシャフトの完全なセンタリングが必要で,器用な方は別としてなるべく専門の技術者に依頼したほうが安心です。

図7 ポンプ

検出器の恒温槽も似た構造になっていますが(図8),55℃のポンプより高い100℃に設定されていますので,この温度に馴染ませるため恒温槽に引き込んでから少し長い目の銅パイプを通り,熱伝導度セルに試料ガスを供給しています。入口側セルと出口側セルの間で水または二酸化炭素吸収管を通りますので,一旦室温になりますが,これも導管の中で恒温槽の温度に復元します。ポンプからの燃焼ガスの流量は40 ml/min ほどの緩速ですから,出口側セルに入るころには恒温槽の温度に馴染んでいると思われます。拡散型のセルですからフィラメントの挿入された空間はさらに金属ブロックの温度によく平衡しているでしょう。

図8 検出器

検出器そのもののトラブルではありませんが,吸収剤の通気抵抗が大きくなってシグナルが乱れることがあります。水の吸収剤に使う過塩素酸マグネシウムは消耗が進むと粒子が収縮し,通気を妨げることはありませんが,二酸化炭素吸収剤のソーダタルクは逆に膨張し,通気が悪くなります。もともと水酸化ナトリウムとタルク(Talc, 滑石,天然ケイ酸マグネシウム)を混合したものですが,新しいものは水酸化ナトリウムが結合水として保有しているものの,消耗すると炭酸ナトリウムとなり,水の保有力が小さくなります。ここで放出された遊離水が試薬を湿らせ,膨張して泥状となり通路をふさぎます。通気抵抗が増えると入口側セルと出口側せるの圧力が違ってきて,検出器のゼロシグナルが変動するようになります。ソーダタルクは黒い着色がしてありますが,消耗すると白くなるようになっていますので,半分くらいまで進んだときには新しいものに取り替えなければなりません。

ソーダタルクの通気を確保する目的で中空のガラスビーズを混入したものがあります。ソーダタルクだけですと吸収管の入口から集中的に消耗して通気を妨げるようになりますが,ガラスビーズが混入してあるとビーズの中をガスがバイパスしますから,かなり幅をもって消耗するようになります.このため充填物の最後に近いところまで吸収ができ,かつ通気抵抗は殆ど変わりません9)。図9ではソーダタルクとビーズを3:2の比で混合したものを示していますが,250回の分析のあとも通気が良好で,炭酸吸収管では一箇所で集中的に消耗せず,幅を持って消耗帯が進行する特徴があります。それにしてもソーダタルクは極めて吸湿性が強いので,ガラスビーズ入りであると否に拘わらず湿気を避けて保存しなければなりません。デシケーターに蓄えるのが一般ですが,取り出したらすばやく充填剤を吸収管に詰め,試薬瓶の蓋はしっかりと閉めデシケーターにもどします。たびたび瓶の蓋を開けるといくらでも湿気が入ってきますので,大瓶を購入したときは小瓶に分けて密栓し,順番に使ってゆくのが安全です。

図9 ビーズ入り吸収管

N検出器の入口側と出口側には同じ流量のヘリウムを流さなければなりませんが,初期にはポンプ容積に近いディレイコイルを中間に入れ,あらかじめヘリウムを充たしてポンプ押し出し中この条件を満たしました。出口側に別の流路からヘリウムを流すことも考えられたのですが,当時は流量制御に使うニードルバルブがあまり安定でなく,時間とともに設定した流量から外れることがあって,ベースシグナルの変動の原因になりました。ディレイコイルは厳密に同じ流量が与えられるのでこの点すぐれた方法ですが,最近はマスフローメータで正確な一定流量を得ることができるので,ディレイコイルを廃止し,別流路からヘリウムを供給しています。嵩の高いディレイコイルが無くなって恒温槽の中は簡素な配置になっています。

7-1.おわりに

ガスクロマトグラフィと液体クロマトグラフィは分離分析の花形で,最近は毛管電気泳動法が加わりましたが,何れも分離成分の検出を電気信号で現示させなければなりません。ガスクロマトでは熱伝導度検出器が早くから利用されましたが,電気的出力が1 mVほどしかなく,当時の記録計は10 mVフルスケールが多かったため成分量の少ないものは検出困難でした。電子技術の進歩で間もなく1 mVフルスケールのものが一般化し,微量成分も検出可能となりましたが,有機成分に対して高感度の水素炎イオン化検出器の出現で熱伝導度検出器はその地位を奪われました。しかしCHN分析計では測定対象が無機成分で, 成分量も適当にありますから,熱伝導度検出器の本来の機能を最もよく発揮できる条件が揃っています.アナログ→デジタル変換によって数値化された検出器の信号はデータ処理にかけられ,演算装置を経て分析データとして記録,保存,印字されます。しかし複雑,高度のデータ処理もその根源は検出器から得られる電気信号ですから,これが間違っていては以後の処理はすべて空しいものになります。

ユーザーの分析作業は試料の計量のほか,時々燃焼管や吸収管を取り外して充填物を交換することにほぼ限られていて,あとはコンピュータの操作で日常業務を遂行しています。ポンプや検出器に関しては触ることができないので器械まかせになっていますが,その間黙々と装置の中枢部を担う最も重要な仕事をやっています。対象となる試料は合成化合物,天然物,ヘテロ元素の化合物など毎回異なる化学構造を持ったものが多いのですが,場合によっては製品の品質管理のように決められた標準を外していないかのモニタリングに使われることもあります。どんな試料でも受け入れられる分析装置が理想ですが,やはり限度というものがあって,含有率の極端に低いものが多い分析室ではブリッジ電流を加減して検出器の感度を上げたり,石炭やグラファイトなど高炭素試料では少し感度を下げるようなこともありえます。生化学系の研究室で1mg以下のサンプリングの要求が増えているようですが,検出器の感度を上げるだけで従来の微量分析の測定精度を維持するのは困難でしょう。空試験値を小さくする一方,ポンプの気密保持と検出器のノイズやゼロ点変化を低減することも重要になってきます。何れにしてもメーカーサイドの技術力が期待されますが,起こる現象や目的達成につながる要望についてユーザーとの情報交換も大切と思われます。

8-1.参考文献

1) A. T. James, A. J. P. Martin: Analyst, 77, 915 (1952).

2) A. T. Townshend, Ed.:モEncyclopedia of Anallytical Scenceモ, Vol. 3, 1971 (1995), Academic Press.

3) 国立天文台編:“理科年表;物理・化学部”,p60 (1990),丸善.

4) 日本分析化学会有機微量分析研究会編:“有機微量定量分析”,p292 (1969),南江堂.

5) 竹内次夫,柘植 新:“ガスクロマトグラフの検出器”(日本分析化学会編,分析ライブラリー 7),p21 (1966),東京化学同人.

6) R. S. Brokaw: Ind. Eng. Chem., 47, 2398 ( 1955).

7) 穂積啓一郎,田村英夫: 分析化学,16, 1193 (1967).

8) 清水正郎,穂積啓一郎: 分析化学,19, 1041 (1970).

9) 佐藤綾子,穂積啓一郎,福田史隆: 第66回日本分析化学会有機微量分析研究懇談会シンポジウム講演要旨集, p04 , 島根大学総合理工学部,(1999).