TOPICS

CHNフォーラム

第十二部 気体成分のモル分率

1.はじめに

混合物中の成分濃度は%で表示するのが一般的ですが,物理化学の議論ではモル分率(mole fraction)を用いることが多いようです。モル分率では分子の数を全部で1.0とし,その中に存在する成分分子の数を0.2とか0.5とかの比率で表したものですが,数の比率だけの表現なので,成分の質量は考えていません.気体のように軽いものでは質量の実感がないので,体積比率が存在の対象になりますが,固体や液体の物質では各成分の質量があるので,存在分子の数よりも質量の比率のほうが実感を伴います。食品や薬品などで成分含量の%表示は殆ど質量比率です。それでも物理化学の本を開くとやたらにモル分率が図や実験データに現れて来るので,われわれもこれを扱い馴れておかなければなりません。

もともと化学の基礎理論は気体で培われてきました。ラボアジエ(A. L Laboisier, 1743~1794)による酸素の発見は,空気を満たしたガラス球の中で水銀を加熱したとき,空気の体積が減ったことがきっかけでした(図1)。空気中の酸素が水銀と化合して酸化水銀になったことと,同時に水銀が重くなったことから酸素の質量が分かりました。一方有機物が燃焼して二酸化炭素と水を生じることは,生成気体を化学反応で調べて分ったことで,有機物の構成要素や生成気体の質量と体積の関係が段々明らかになってきました。質量の測定法ははかりの進歩で随分精密になっていましたが,気体の体積もガラス器に目盛りを打つことで測定がし易くなっていましたから,18世紀は化学を始めるのに条件が揃っていたと言えます。

図1.ラボアジェ時代の実験装置

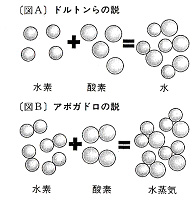

すでにこの頃気体ポンプの発明や精密な温度計が作られて,気体の圧力や温度を変えると決まった体積変化を示すことから,ボイル-シャールの法則 (Boyle―Charles’ law) など基本的な物理化学の原理が知られていました。その頃ドルトン(J. Dolton, 1766~1844)は単体の物質は究極の微粒子すなわち原子から成り立ち,化合物は異なる原子の集合体であるという説を主張しました。物質が違うのは原子の質量や性質が異なるからであると言うのは近代化学の幕開けです。ところが水素と酸素を反応させて,それぞれの体積や生成する水蒸気の体積を調べて見ると2:1:2の関係になり,水素は酸素の2倍の体積と反応しています。それまで水素1原子と酸素1原子が反応して水の化合物1個が出来ると言うのでは説明ができません。

このとき気体に分子の概念を与え,その数と体積の関係を明らかにしたのはイタリアのアボガドロ(AmedeoAvogadro 1776~1856,図2)でした。アボガドロは北部イタリアのトリノで著名な法律家の家庭に生まれ,大学では哲学と法学を修めた後,町の弁護士となりました。しかし間もなく数学と物理学に興味を持つようになり,電気や物性に関する科学論文をトリノ科学アカデミーに投稿しはじめて,次第に科学者として注目されるようになりました。1811年,35歳のとき気体分子に関する仮説を発表し,1)同温同圧の同体積の気体には同数の分子が含まれる,2)分子は複数の原子から成る(不活性ガスなどは例外),としました.この考え方は当時まだ分子の概念が無かった頃で,一般には認められず仮説のままになっていました。

図2.A.Avogadro

1820年トリノ大学に新設された数理物理学講座の教授となり,以後生涯をトリノで過ごしました.図2の写真では目がギョロリとして魁偉な感じですが,実際は非常に穏やかで欲のない人柄であったと言います. アボガドロの仮説が出されて50年近く経って,1860年ようやくイタリアのカンニツァーロがカールスルーエにおける第一回国際化学会議で,アボガドロの仮説が化学反応の実態に一致するとの説明を行い,以来「アボガドロの法則」(Avogadro’s law)として広く化学者に受け入れられるものとなりました.残念ながらこのときにはすでにアボガドロの死後4年が経過していました。

アボガドロの法則によって水素分子は2個の水素原子に分かれて酸素原子1個と結合し,このため 水素分子2個と酸素分子1個が反応して水分子2個を生じるという事実が説明されます(図3)。分子の数の比が体積の比になりますから,上の2:1:2の体積比率も納得できます。水素分子を構成する水素原子の質量を1として,これと結合したり置換したりできる当量の原子の質量を求めて原子量表が出来ました。原子量はいろいろな数値が付けられていますが,元々は一番軽い水素原子を1とした相対値です。ただしその後精密に測ると細かいところで他原子との間に不都合が出てきて,現在は炭素同位体12Cを原子量12.00の標準に使っています(天然炭素の原子量は12.01)。このため水素の原子量は後になって1.008と言う中途半端な数値に修正されました。それにしても目に見えない分子の数を気体の体積に結びつけたのは驚くべき卓見で,この法則が分らなければ化学のスタートはもっと遅れたと思われます。

図3.水素と酸素の反応

さて分子の定義が決まると,1モルの水素をH2 =2.016としていろいろな分子の分子量が相対値として求められます。モル (mole) はmolecule から来ていますが,単位表示は ”mol” です。しかし分子量は水素分子との相対値であって,質量ではないので,仮に1モルの分子量にグラム単位を付けてグラムモルとし,1グラムモルの体積を調べると22.4リットルあることが分りました。水素,酸素,水それぞれの分子の1グラムモルはH2=2.016 g,O2=32.00 g,H2O=18.016 gですが,いずれもこの質量の気体は標準状態(0℃,1気圧)で22.4リットルあります。もっとも2.016 gの水素をはかりに掛けて,その体積を計ることは実際上出来ませんが,化学反応などを使って間接に測定に使った水素の質量を知ることはできます.また水は標準状態では氷になっていますが,100℃以上の水蒸気にして体積を計り,あとで0℃の状態に換算できます。いずれにしても気体1モルの体積は22.4リットルで,1モルの質量は分子量にグラム単位を付けたものであることが分りました。

1モルの気体の質量までは分りましたが,分子1個あたりの質量はいくらかとなると,1モルの分子の数が分らないので答えが出ませんでした。気体の粘度,拡散定数,ブラウン運動などから何とか情報を取り出そうと試みましたが,あまり信頼できる結果は得られませんでした。ラジウムの崩壊速度が分っているので,それから推定されるヘリウムの生成で分子数と体積を求めることも行われましたが,現在ではX線回折法の結果が最も信頼されています。X線回折法では気体を扱うことが出来ませんが,固体ならば結晶格子の分子間距離が精密に測れますので,例えばダイヤモンドの結晶で炭素原子間の距離を測り,ダイヤモンドの密度から炭素1モル,すなわち12.01 gの体積を求め,その中に炭素原子が何個入るかを幾何学的に計算すれば1モルの中の炭素原子(分子と同じ)の数も分かります。気体の研究から1グラムモルの中の分子数は同じであると分かりましたから,同じ原則を炭素1グラムモルに当てはめてもよいはずです。この方法で1モルの物質中の分子数が分りました。この計算はアボガドロが亡くなったあと,オーストリアのロシュミットが1865年に行ったのでロシュミット数とも言われましたが,もともとはアボガドロの法則が基になっているので,今は敬意を表してアボガドロ数(正式にはアボガドロ定数)と言っています。いろいろな物質について測定した結果を総合して,次の数値が決められました。

アボガドロ数 = 6.022×1023 mol -1

随分大きな数ですが,逆に分子一個の質量はグラムモルの数値をアボガドロ数で割って求めることができます。例えば水素分子(H2=2.016)1個の質量は次のような計算になります。

2.016/(6.022×1023) = 0.335×10 -23 グラム

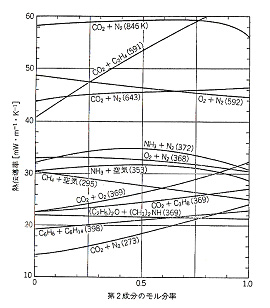

化学反応式では分子1個か2個の相互関係で表されますが,実際には膨大な数の分子集団が混じり合って反応しています。集団現象ですから個々の分子に着目せず,反応系全体の中でのそれぞれの勢力を考えるのが本来です.モル分率は系全体を1としてそれぞれの成分の存在率を示しますから,複合成分の比率と物性を図などで表すのに向いています。図4は混合気体の熱伝導度ですが,横軸にモル分率が目盛ってあって,右端で第二成分100%すなわちモル分率1.0になっています。左端の0%では第二成分がなく第一成分が100%になっています。均一系であれば気体以外にも固体,液体に使われることがあります.有機元素分析では原則的に試料を燃焼分解してキャリヤーガスで運び,その中の成分濃度を測定しますが,測定には物理化学の理論と方法が使われるので,このあたり郷に入っては郷に従えでモルやモル分率の扱いが多くなります。差動法CHN分析計でも成分シグナルの補正などでモル分率の僅かな変化が重要なテーマになってきます。

図4.モル分率と熱伝導度

2.濃度の表示

混合物中の成分濃度の表し方には色々あって,対象物に都合のよい方法が使われて来ました。最も身近なものは百分率の%ですが,これも重量(正しくは質量)%と容量%の他,水溶液のようにg/100 mlを意味する場合もあります。”percent” は百分の1を意味する “cent” から来ていますが,何も言わなければ重量%,アルコール製剤や精油類では体積比率を言うので,この場合はv/v %の容量表示になります。環境試料などではppmやppbが盛んに出てきますが,μg/Lやpg/L の単位はあるものの,溶液などでは溶質が希薄なので溶媒のLに代わってKgを持ち込んでも実質的には同じになります。ただし大気汚染などでは体積比率であったり質量/体積であったりするので予め決めておかなければなりません。

定量分析では濃度既知の標準液をよく使いますが,厳密な処方に従って規定の濃度が保たれています。1リットルの水に1グラムモルの溶質を溶かしたものを1モル (1 molar) の溶液と称し,1 mol/Lで表しますが,水酸化ナトリウムや塩酸では古くはこれを1規定(1N)としました。こうすると例えば0.1 Nの水酸化ナトリウム10 mlを含む試料液を0.1 Nの塩酸で滴定すると滴定値が10 mlとなり簡単です。しかし塩酸の代わりに0.1mol/Lの硫酸で滴定すると,水素イオン2個を放出するので5 mlで当量となります。このため硫酸の方を2倍に薄め,0.05 mol/Lの溶液にしてこれを0.1規定(0.1N)としました。同一規定の溶液では同容量で当量になりますから,このやり方は使う立場からするとすこぶる便利なので,滴定法の始まりの時点から長い間続けられました。しかし過マンガン酸カリによる酸化還元滴定では酸性のとき5 当量 ,塩基性のとき3当量になるなどして規定液の作り方が複雑化し,近年は規定濃度を廃止し,モル濃度mol/L (molarity) に一本化しようと言う傾向になっています。わが国でもJIS K0050 (1991) や日本薬局方第13改正 (1996) でモル濃度を使うことになりました。分析化学で使われる濃度は0.1 mol/Lあたりから0.005 mol/Lあたりまでですが,モル濃度の滴定液を使うときは被滴定物との当量関係を知っておかないと,後で計算を間違ったりしますのでこの点注意が必要です。反面モル濃度が指定されると,標準液などを作るときグラムモル量からすぐ1Lに溶かすべき試薬量が決まりますから便利なこともあります。

モル分率も濃度表示の一種ですが,溶質も溶媒もモル数でカウントされるところが異なります。全部の合計が1.00ですから,成分のA, B, Cモルが溶媒のSモルと均一に混合しているとき,A成分のモル分率はA / (A+B+C+S) となります.当然ですが分母に別の成分Xが加わったり,逆にどれかの成分が無くなったりするとA成分のモル分率も変化することになります。こう言ったことは溶液の%濃度やモル濃度にも起こりうるのですが,溶液を用いる分析化学では成分に発色剤や沈殿試薬を加えたあと,最後にメスフラスコで一定容積に調整しています。こうすれば上の式の分母が一定となり,Aのモル濃度も決まった値に再現できることになります。しかし気体試料では溶液のように定容してから測定することが一般に困難で,試料ガスをそのまま吸光光度,発光光度,熱伝導度などの物性によって測定することが多くなります。

検出器の原理によっても測定上の問題は異なりますが,ある成分を特異的に検出するものと,同類の成分ではどれでも検出する非特異的のものがあります。スペクトル法では前者のものが多いのですが,クロマトグラフ法では特異的,非特異的の検出器がいろいろあって目的によって使い分けがされています。ハロゲンなど陰性元素を選択的に検出する電子捕獲型や,有機物に特異的に高感度な水素炎イオン化検出器などがありますが,初期に現れた熱伝導度検出器は非特異的検出器の典型で,すべての気体に感応します。

熱伝導度法では気体によって感度が違うだけで,すべての成分を検出します。キャリヤーガスを検出してしまっては困るので,熱伝導度の小さなヘリウムを選びますが,初期は水素が用いられました。水素は値段が安いので,飛行船にも注入されましたが,ヒンデンブルグ号の爆発事件以来敬遠されるようになり,代わりにヘリウムが量産されるようになりました。天然ガス中に割合多く含まれていることが分かり,その分留技術の進歩によって現在は手軽に利用できます。高純度のヘリウムガスは99.999%などの規格がありますが,小分けしたボンベ入りのヘリウムでは本当かどうか調べようもないので,キャリヤーガスとしてバックグラウンドに用いる限りは信用するしかありません。

3.差動熱伝導度法によるモル分率測定

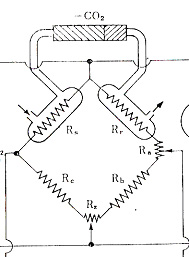

熱伝導度計を通過したガスからある成分を除去し,第二の熱伝導度計に入れると両者の熱伝導度差が除去した成分の濃度に比例して検出されます(図5)。このような機能を持った差動熱伝導度計を用いると,予めモル分率の分った気体で検量線または感度係数を求めることが出来ます。同じ装置を同じ条件で使うときは,モル分率の代わりに試料中の成分量を置き換えてもよいので,このとき成分量に対する検量線または感度係数を知ることができます。この差動熱伝導度法の特長は一対の熱伝導度セルを同じ温度,圧力,流量,電源電圧などで働かせることができるので,それらの物理条件が共通に変動しても出力に影響を受け難くなっていて,除去した僅かな成分によって生じる熱伝導度差を精確に読み出すことができます。

図5.差動熱伝導度計

差動熱伝導度計はかなり古く工場の廃ガス成分の管理などに使われたこともあり,どちらかと言えば大雑把な測定器でした.現在は廃ガス管理もスペクトル法やガスクロマト法などもっと精確な方法に代わっていて,差動熱伝導度計は忘れられた存在になっています。それでも差動熱伝導度法がCHN元素分析に採用されたのは理由があります。まず水,二酸化炭素,窒素の分離をしなくても各成分の測定が出来ることで,これには吸収剤による除去という昔からの確実な方法があります。クロマト法による分離は1960年ごろから多くの試みがされていますが1~3),3~5 mgを試料量とするとピーク時に成分濃度が高くなり,成分対信号強度の比例性が保てません。止むを得ず1 mg以下のサブミリグラム領域の試料を取って1964年市販品が発表されましたが,このため超微量電子はかりが必要となりました。わが国ではまだ機械式の微量はかりが一般に用いられていましたから,初期の超微量電子はかりの導入にはかなりのためらいがありました。

もう一つの問題はクロマト法に使われる分離剤が初期には無機成分用としてシリカゲルや活性炭などしか無く,これでは水の分離が出来ないことから,燃焼ガスをカーバイドの充填管でアセチレンに変換したり,いろいろ工夫が必要なことでした.大分後なってスチレン系のポラパックが開発され4),水,二酸化炭素,窒素がそのまま分離できるようになり,現在はそれで実用機種が生産されています.しかしクロマト方式ではピーク面積の測定という重要な課題があり,現在では電子部品の進歩で簡単に面積の積分が出来ますが,当時は精確な積分計を手に入れることも予算的に大きな障害でした。その上ピークの後に残るテーリングを何処まで面積に加えるかとか,測定の前後でのベースラインの傾きをどう処理するかの問題などを解決しなければなりません。現在ならコンピュータに処理法をプログラムしておけばよいのですが,初期にはクロマトグラムの図形からベースラインの傾きを補正するなど,かなり分析者の技能を必要としました。

差動熱伝導度法をCHN分析に取り入れた経過については「9.ポンプシステムが支えるCHN分析計」の項に記載しましたが,少し繰り返すと1963年スイスのSimon教授らの論文が重要なヒントになっています5,6).そこではガラス器具で組み立てたいわばバラックセットの原理図が掲載されていましたが,燃焼管のあとに希釈球があり,そのガスを三連の差動熱伝導度計に拡散させて水,二酸化炭素,窒素の検出を行うという新しい発想がありました。希釈球によって燃焼ガスは測定に適した濃度になり,かつその濃度は試料中の成分量に比例しています。このガスの成分濃度を静止状態で測定すればよいので,クロマト法のようにピーク面積の積分は不要となります。原理としては面白いのですが,キャリヤーガスの引き込みに装置系内を予めポンプで真空にしたり,あちこちの活栓を切り替えて差動熱伝導度計に送りこんだり,窒素の除去に液体窒素を用いたり,これでは昔のプレーグル法より面倒で,電気信号は得られるものの,自動化などはとても無理なように思われました。その上系内を真空にすると活栓や連結部分から空気が侵入しやすいので,よほど気密を厳重にしなければなりません。

あれこれ模索した結果,ポンプを用いて試料ガスの吸引と差動熱伝導度計への押し出しをすればよいことに気づいて,一挙に上の諸問題が解決されました。差動熱伝導度計の二つのセルの間に入れる水と二酸化炭素の除去剤はプレーグル法と同じ試薬でよいのですが,窒素の除去は液体窒素の代わりにディレイコイル(遅延コイル)を置き,比較側セルにヘリウムだけを流す工夫がされました。比較側セルには別の回路からヘリウムを流してもよかったのですが,当時はガスの流量制御に使うニードルバルブがあまり安定でなく,ベースシグナルの変動が多少見られたので,この方法で試料側と比較側のガス流量を全く同じにしました。もっとも現在はニードルバルブの性能が向上して安定流量が保てるので,ディレイコイルは省略されています。

こうしてポンプシステムと差動熱伝導度計を組み合わせた新しいCHN分析計の試作が始められたのですが,3~5 mgの試料量に対応するポンプの容量やポンプの動作速度,セルのフィラメント抵抗とブリッジ回路の設計など多くの関門を通過して,1966年ペンシルバニア州立大学の国際微量化学シンポジウムで公表されました7)。機構面ではこれで一段落ついたのですが,差動熱伝導度法の採用で避けられないモル分率の補正という問題が残っていました。補正の値は小さなもので,普通は無視してもよいのですが,目的が定量分析の精度の極限に迫るものですから,分っている限りは除去する必要があります。

モル分率の補正はなぜ必要かと言うことにつては本解説記事「10.熱伝導度セルのはたらき」の第3章「非検出成分の妨害」でやや詳しく説明していますが,ポンプ容量150 mlのとき,試料3~5 mgの領域では元素含有率の測定値に補正係数として1.02から0.98あたりを掛けることになります。C = 50%の物質では0.15%の変化に相当するので,このままで放置できません。初期には補正表を作って修正していましたが,ステップを細かくすると数値表が大きくなって扱い難く,粗くすると中間に来たときどちら側にするか迷うので,自分なりの「適当な間隔」を決め,これを使って貰うことにしました。もっとも微量分析の専門家からすると,これでは粗すぎると判断されてかステップの中間の数値を計算して使っておられた方があります。時代が進んでコンピュータが普及すると,このモル分率補正をプログラムに従って自動的に計算するようになり,現在は何も知らずに補正した分析結果をパネル上に表示することが出来るようになりました。

4. ポンプ内のモル分率

モル分率の補正はポンプ内の成分がそれぞれのモル数に対応して示すガス体積で計算されています。1グラムモルの気体の体積は標準状態(0℃,1気圧)で22.4リットルとされていますが,これは理想気体の場合です.CHN分析のポンプ内モル分率は水,二酸化炭素,窒素を理想気体として次の式で計算されます8)。

Xi=(Qi T×22.4×760)/(Mi V P×273)

ここでXiはi成分のポンプ内モル分率,Qiはi成分の量mg,Tはポンプの温度(絶対温度,ケルビンK),Miはi成分の分子量,Vはポンプの容量ml,Pは大気圧mmHgです。ポンプの恒温槽は55℃ですから,T=273 + 55=328 Kとなります。またポンプの容量は設計値で150 mlになっていますが,実際にはピストンのストッパーの位置で装置ごとに僅かな違いがあるかも知れません。しかし容量の再現性は光センサーで1/1000以下に押さえられているので,標準試料で感度係数を決めれば正しい分析結果を出すことに支障はありません。

こうして各成分のポンプ内モル分率が計算できますが,理想気体としての計算ですから,これでよいか少し検討が必要です。理想気体としてはヘリウム,アルゴンなど単体元素が典型ですが,窒素なども不活性ガスとしてこれに近いとされています。理想気体ならばアボガドロの法則に従うので,1グラムモルは22.4リットルとなり,これから単位体積当たりの気体の質量,つまり密度 g / cm3 が計算されます。いろいろな気体の実際の密度は物理化学の図書に記載されていますから,その数値と理論計算値を比較すればその気体が理想気体に近いかどうか判断できます.文献によると各成分気体の実測密度は次のようになっています。

| H2O | (100℃) | 0.598 ×10-3 g / cm3 |

| CO2 | ( 0℃) | 1.977 ×10-3 g / cm3 |

| N2 | ( 0℃) | 1.250 ×10-3 g / cm3 |

一方各成分を理想気体と仮定してそれぞれの標準状態の密度を計算すると,分子量を22.4で割って次のようになります。

| H2O | 18.015 / 22.4 = 0.804 ×10-3 g / cm3 |

| CO2 | 44.009 / 22.4 = 1.965 ×10-3 g / cm3 |

| N2 | 28.014 / 22.4 = 1.250 ×10-3 g / cm3 |

窒素はさすがに実測と計算値がよく一致し,理想気体と考えてもよいことが分かります。二酸化炭素になると少し実測値のほうが大きくなっていますが,分子の極性による相互作用が働いていることを予測させます。標準状態ですから0℃で比較していますが,ポンプ内は55℃なので,実測データはありませんが分子間相互作用はもう少し減少しているのではないかと想像します。

水になると100℃の蒸気の実測データしかありませんので,これと現実にはあり得ない0℃の時の計算値を求めて,100℃のときの密度を推測して比較します。

0.804 × 273 / (273 + 100) = 0.589 ×10-3 g / cm3

この場合も実測データのほうが少し大きくなっています.このように二酸化炭素と水は理想気体から幾分外れているように見えますが,CHN分析のようにヘリウムで十分希釈されている場合は,成分分子間の衝突が著しく減少し,たまたま分子会合をしたとしても,高速のヘリウム分子で結合は直ちに切断され,あたかも真空中を単分子で自由に遊泳しているようになります。従って結果的には理想気体として扱ってよいように思います。これを受けてポンプ内での各成分のモル分率の計算は理想気体を仮定して行われています。ポンプ内で決定した各成分のモル分率は,このあと100℃の検出器に送られても変更されることはありません。

差動熱伝導度計で検出されるシグナルはポンプの容量,温度,気圧など設定された条件で成分のモル分率に対応していますが,標準試料による感度係数の決定によっていろいろな不確定要因を包括してわれわれに信頼できる分析データを提供しています。ところで昔の定量分析でははかりの分銅の誤差やこれに伴う試料の計量誤差を無くすることに随分苦労し,また分析反応生成物の計量や滴定値など各操作単位で質量標準を守ることに留意しました。いわば質量標準の周囲で定量分析が行われていたと言ってよいでしょう。しかし目的成分量が電気信号で検出されるようになって標準のあり方が変わってきました。成分含量の分った標準試料をはかりで計量し,分析装置から出てきたシグナル量から感度係数 μg / countを算定し,これを未知試料の分析に用いていますが,これでは標準試料の周囲で定量分析を行っていることになります。こうなるとはかりの分銅は飾り物のようになり,絶対量が間違っていてもばらつき(標準偏差)さえよければ一応分析はできることになります。CHN分析ばかりをやっていると,ついはかりの分銅の標準化がおろそかになりますが,はかりはCHN分析だけに使われるものではないので,どのような分析目的にも対応できるよう,基本的な質量標準を常に整備しておかなければなりません。

5.おわりに

1804年ドルトン(J. Dalton)によって原子説が唱えられ,1) 元素は原子から成る,2) 化合物は異なる原子の結合で作られる,という明快な説明がされました。これだけでも化学の歴史に大きな進歩ですが,数年後にはアボガドロによって,1) 気体は原子の結合した分子からなる,2) 同温,同圧,同体積の気体には同数の分子を含む,という現代誰もが納得する原子,分子の概念に到達しています。アボガドロは法学博士の称号を持つ法学者ですが,傍らで今日常識になっている分子の概念を与えたことは驚くべきことです。アボガドロはさらに一個の分子の質量を相対値として定め,これにグラム単位を付けた1グラムモルは標準状態で22.4リットルである,ということも発見しました。これは定量分析を仕事とする者には有り難い成果です。液体や固体はこれに当てはまりませんが,それは分子間結合が強くて凝集しているからで,温度を上昇するなり,圧力を下げるなりして結合を解放すると,本来の分子の姿を現しアボガドロの法則に近づいてきます。

CHN分析で有機試料を燃焼し,水,二酸化炭素,窒素を得て,それぞれを気体で計測できることはアボガドロの法則のお蔭です。この内窒素は誰が見ても理想気体としてよいと思いますが,水などは分子間結合が強く常温で液体ですから,例え100℃の水蒸気になっていても,理想気体のように1グラムモルが22.4リットルなどとは信じ難い話です。しかしヘリウムキャリヤー中に希薄に存在している水分子は,相互の接近の確率が小さく,たまたま会合したとしても軽いヘリウム分子の高速運動によってすぐ切断され,実質的には単独分子として振舞っていると思われます。二酸化炭素は水よりもっと分子間結合は弱く,結論として何れも55℃のポンプ内では理想気体として扱ってよいでしょう。こう考えるとCHN分析装置はいろいろ恵まれた条件の下で作動していることになります。

6.参考文献

1) A. A. Duswalt, W. W. Brand: Anal. Chem., 32, 72 (1960).

2) O. E. Sundberg, C. Maresh: Anal. Chem., 32, 273 (1960).

3) O. N. Hinsvark: Chem. Eng. News, 41, 62 (1963).

4) O. L. Hollis: Anal. Chem., 38, 309 (1966).

5) W. Simon, P. F. Sommer, G. H. Lussy: Microchem. J., 6, 239 (1962).

6) J. T. Clerc, W. Simon: Microchem. J., 7, 422 (1963).

7) K. Hozumi: Microchem. J., 10, 46 (1966).

8) ヤナコ分析工業技術グループ編: “CHNコーダーの素顔”,p60 (1993).