TOPICS

CHNフォーラム

第九部 ポンプシステムが支えるCHN分析計

1-1.はじめに

酸かアルカリかの判定にリトマス試験紙を浸けるなど一操作で終わるものもありますが,多くは複雑な分析プロセスを決められた順に進めてゆくことになります。そこではフラスコやビーカー,ろ過器や蒸留器,比色セルや滴定容器などの間を溶液として移しかえたり,溶媒を使って洗い出すなどの一連の作業が行われます.分析手順の中で物質移動を連続的に行う方法として,1906年ロシアのツベット(M. Tswett)はガラス管に炭酸カルシウムを詰め,植物色素の混合物を石油エーテルの連続流で分離しました.その後発展した液体クロマトグラフィやガスクロマトグラフィもこの原理で動いています。フローインジェクションはことさら連続流を表に出していますが,原子吸光やプラズマ発光分析でも物質移動に液体と気体の両方を利用しています。しかし有機元素分析ではまだ連続流による分析の概念はありませんでしたが,1831年すでにリービッヒ(J. Liebig, 1803~1873)がCH分析に燃焼管や吸収管を連ね,その中で酸素や空気をキャリヤーガスに用いて物質移動を行っているので,部分的ですが歴史的に見てもこちらの方が連続流の草分けと言っていいでしょう。

連続流の下では化学物質が反応器や充填物の中に留まる時間(滞留時間)の算定や,反応成分を乗せた流体の流量調節,あるいは充填物による流体抵抗や圧力低下,表面吸脱着や細孔浸透による輸送遅延などいろいろ配慮すべき問題がありますが,微量元素分析装置では扱う量が小さいせいかあまり理工学的な解析の対象とされず,実験結果から経験則のようなものを作って方法を築き上げてきました.他の機器分析装置のように大量生産されるものではないので,そこまで苦労して理論を構築しても見返りが期待できないことも理由の一つでしょう。幸いガスクロマトグラフィが1952年ジェームスとマーティン(A. T. James & A. P. Martin)1) によって紹介され,キャリヤーガスの扱い方や装置化の基本が少しづつ分かってきました.尤も最初はカラムから出てきた成分を逐次吸収液に溶解し,それぞれの吸収液の滴定を行っていたので,連続はカラム内の分離の場面だけであとはバッチ作業に頼っていました.分離した成分をキャリヤーガスに乗せたまま熱伝導度セルで検出記録しようとしたのはそれから間もなくのことで,ヘリウムのように化学的に不活性で熱伝導度の著しく大きいキャリヤーガスを使って,それ以外の搬送成分を熱伝導度の差として検出するようになりました。有機元素分析では燃焼成分に水,二酸化炭素,窒素を含みますから,ガスクロマトグラフィによるこれら3成分の定性と定量を実行しようとしたのは至極当然で,1960年頃からいろいろな試みが学術誌に発表されるようになりました。 CHN分析をキャリヤーガスと熱伝導度検出器で行うことは現在常識のようになっていますが,出発点ではプレーグル以来培われた重量法,容量法の高い定量精度を知りながら,それに代わる機器的方法を作り上げる産みの苦しみを多くの研究者,技術者が経験しました。1961年米国ペンシルバニア州立大学で開かれた国際微量化学シンポジウムの成果は全文が一冊の厚い本に纏め上げられ2),その中で世界中の微量化学者が元素分析法の機器化を目指して知恵を絞った経過が残されています.クロマト方式もすでにこの中に一件含まれています。この本はまさに有機元素分析が手作業から機器的方法に移ろうとする前夜の胎動のような歴史的な記述に満ちています。これに刺激されてか1963年には早くもF&M社がクロマト方式によるCHN分析装置の実用機を学会誌に発表しましたが3),1965年再びペンシルバニア州立大学で開かれたシンポジウムでは,展示会でF&M社がこの装置のデモンストレーションを行い参加者の関心を集めました.全く偶然ですが,この学会で新しく差動熱伝導度方式のCHN分析計がわが国4)と米国5)から同時に公表され,これを契機として世界のCHN分析計の開発が急ピッチで進むことになりました。短い期間にプレーグル法からCHN自動分析の時代に変貌したことは驚くべきことです。本稿ではこのあたりの経過とわが国から提案されたポンプシステムを用いるCHN自動分析計について述べたいと思います。

2-1.自動機器化への模索

重量法や容量法で有機元素分析を実施した経験を持つ人は,その昔神経を使いながら面倒な手作業を仕上げた達成感を懐かしく思うと共に,しかしもう二度と元に戻りたくないと考えるでしょう。毎日の繰り返し作業の間にも,もし試料を量って装置に入れるだけで,あとは機械まかせでデータが紙に書いて出てきたらどんなに有難いかと夢に描いた方も多かったと思います。そんな時突然ガスクロマトグラフィの技術が有機元素分析の領域に導入されました。プレーグル以来,操作が面倒でも,時間がかかっても分析精度の維持にひたすら精魂を打ち込んできた,生え抜きの微量分析技術者にとっては,太平の世に黒船がやってきたほどの驚きと混乱が生じました。

今から思うと当時のガスクロマト技術は,原理的にCHNの同時定量が出来そうだというだけで,いわばブルドーザーで原野に道をつけたようなものでした.分離カラムも気体用にはシリカゲルかモレキュラーシーブ(Molecular sieve, 分子ふるい)くらいしかなく,成分の定量もピーク高さや半値幅法が使われ,ピーク面積の積分計はあるにはあったものの,精密なものは恐ろしく高価で手が出せないものでした.この他にもキャリヤーガスの流量制御に使うニードルバルブが不安定で時間が経つと流量が変化したり,熱伝導度セルの安定電源が確保できず,ある分析研究室では自動車用蓄電池を数個繋いで供給するような苦労もしました。

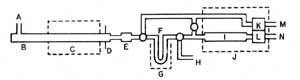

クロマト法では燃焼ガスのうち水の分離に最も苦しみました。シリカゲルなど吸着剤では水との結合が強すぎて脱着し難いので,燃焼管を出たところに炭化カルシウム(カルシウムカーバイド,CaC2 )の充填管を置き,この中で水をアセチレンに変換し,アセチレンと二酸化炭素と窒素をシリカゲルで分離することで解決しました6-8)。図1ではEが炭化カルシウムで,生じたアセチレンと二酸化炭素をGの液体空気で凍結し,あとで加熱気化してから,Iのカラムで分離しています。アセチレンへの変換が定量的かどうかの疑問もありましたが,水素値が小さいのであまり問題とならず,それでもこ方法で±0.7%という統計誤差で定量ができています。プレーグル法の2倍ほどの誤差ですが,それでも当時としては希望の持てる数値です。しかし1966年になってポラパック (Porapack) というスチレン-ジビニルベンゼン共重合体のビーズが開発され,高分子網目の中に存在する空間に低分子の気体が拡散し,水,二酸化炭素,窒素それぞれについて異なる保持時間を示すので,これらの分離が可能となりました9)。炭化水素ですから水の吸着が少なく,燃焼ガスをそのままカラムに導入することが出来ます.以来クロマト系のCHN分析計には不可欠のカラム充填剤となりました。

図1 初期のクロマト法分析システム

クロマトグラフィはもともと混合成分の分離に主眼が置かれ,いわば定性分析が得意の技術です。量の多い成分はピークが大きくなるので定量分析にも使われますが,これには検出器を通過する成分濃度と応答信号がよい比例関係を保っていることが前提となります。クロマトピーク時に成分濃度は最大になりますが,この瞬間でも比例関係を保とうとすれば,一般的なキャリヤー流量では試料量を減らして1mg以下としなければならないことが分かってきました。プレーグル法で普及した燃焼管の口径では,成分濃度がキャリヤーガスで十分希釈されないので止むを得ない事情です。いくつかのクロマト系CHN分析計が提案されましたが,1mg以下のサブマイクロ領域が一般的となりました。こうなると当時普及していた2~3μgの精度の機械式微量化学はかりでは対応できず,0.1μgの精度を持つ超微量はかりが必要となりますが,ようやく登場したのが細い石英の棹を中央で導電性の糸で吊り,左右の荷重の差による棹の傾きを導電性の糸に電流を流して磁力で復元するという,いわゆるエレクトロバランスでした.米国のカーン社やドイツのザルトリウス社などが先導的な超微量はかりの開発を進めました。

クロマト方式のもう一つの課題はピーク面積の精密な測定です.もともと定量分析はあまり得意ではないのですから,定量分析の精度の限界に迫るプレーグル法と比べられては少々気の毒です.時間と共に刻々変化するクロマトピークを電子カウンターで積算することは,デジタル技術の進んだ現在難しい話ではありませんが,まだ真空管が主役であった当時としては分析化学者が気軽に利用出来るようなものではありませんでした。F&M社が最初に提供したCHN分析計でも,定量にはピーク高さ法を採用して標準物質による検量線を作成しています。ただし試料の化学構造の違いによって検量線も違ってくるので,予想される含有元素の種類や量によってなるべく近いものを選ぶよう注意をしています。

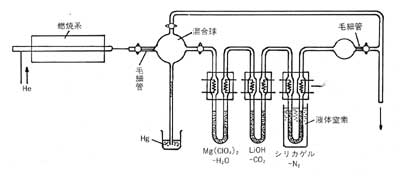

クロマト法が注目を集めている時代,違う考え方をする人もありました。燃焼ガスをキャリヤーガスと共に一定体積の容器に採取して希釈混合し,あとで測定器の方に持続的に押し出して流すというものです。測定器は持続流の中で目的成分の濃度を検出すればよいので,クロマトのように積分計は不要です。具体例としては図2のように酸素をキャリヤーガスとして試料を燃焼し,出てきた水を水素化カルシウムCaH2で水素に変換,水素と二酸化炭素を300 mlのガラス製ピストンビュレットにモーター駆動で採取します。均一に混合した後非分散赤外計を通せば二酸化炭素濃度が光学的に測定されます。ついで炭酸吸収剤を通してから熱伝導度セルに入れると水素とキャリヤーガスの酸素との熱伝導度差が水素の濃度として測定できます。この方法は1962年アメリカンシアナミド社のJ. A. Kuck (1907-1997) によって提案されていますが10),3~5 mgの試料を採取してもビュレットで燃焼ガスが希釈されるので,いずれの検出器にとっても好適な濃度での測定になりました。

図2 ピストンビュレットを用いるCH計

ただしこの方法は光学測定と熱伝導度測定という異種の技術の組み合わせになり,かつCH分析だけを対象としているのでその後発展しませんでした。余談になりますが,Kuck博士は非常な日本びいきで,何度もご夫婦で日本を訪れました(図3)。特に京都と奈良の文化遺産に引かれたようで,寺社や庭園をご案内するとお二人とも大きな目を輝かせておられました。会社定年後はコネチカット州のFairfield Universityの客員教授となり,20年近く研究生活を続けましたが,1997年90歳で亡くなられました。

図3 Kuck教授夫妻と筆者、1991年幕張にて

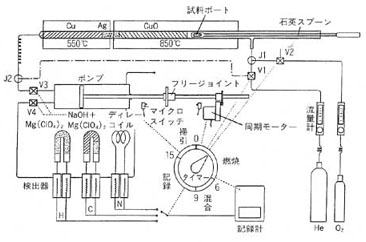

もっと不思議な考え方が1963年スイス工科大学のW. Simon教授(1925-1992)の研究室から提案されました11)。きっかけとしては同研究室のJ. T. Clerc氏の博士論文作成のための仕事として,CHN分析計のシステム作りを計画したようです.大学の実験ですからすぐ実用を目指さず,新規の方法の可能性に力点を置いています。図4にその機構を示しますが,中央のガラス製混合球と直列になった3対の差動熱伝導度計が特長です。混合球は下向きに1 m近いガラス管が取り付けてあって,水銀だめの中に入っています.差動熱伝導度計にはU字の吸収管が入れてあって前から過塩素酸マグネシウム,水酸化リチウム,シリカゲルが充填されています。それぞれ水,二酸化炭素,窒素を除去するためのものですが,シリカゲルは液体窒素で冷却され,窒素の吸着力を強化しています。装置の運転にはまず混合球入り口のガラス活栓を閉じ,その他の活栓を開き,真空ポンプを働かせて系内を減圧します.水銀柱は760 mmあたりを示しますが,ここで開いている活栓を閉じ,ガラス球入り口の活栓を開きます.ここには毛細管があるのでゆっくりキャリヤーガスのヘリウムが流入し,このとき燃焼管に試料を入れると燃焼ガスが混合球に導入されます。水銀柱は下がり,100 mmほどを示したところで入り口の活栓を閉じ,ガスの流入を止めます.暫く放置して混合球内のガスが均一となったところで差動熱伝導度計への活栓を開き,燃焼ガスを拡散させます。各差動熱伝導度計には除去された成分濃度に比例した応答信号が出ているので,これを順次記録計に取り上げればよいことになります。持続信号ですから測定は簡単,しかも混合球の大きさを選べば3 mg前後の試料の燃焼ガスを手頃な濃度に希釈することができます。

図4 真空混合球を用いるCHN分析計

この実験をやったのはSimon教授の弟子のJ. T. Clercですが,発想は多分教授自身のように思います。突然他領域からユニークなアイディアを発見する方で,抗生物質のバリノマイシンが細菌の内部のカリウムイオンと強く結合し,細菌を死滅させることを知って,これからカリウムイオン選択性電極を開発しました。この電極はすばらしく高選択性で,かけがえのないK+センサーとして現在も世界中の病院で生体液の臨床検査に貢献しています。わが国にも何回か来られましたが,1992年アメリカ旅行中脳梗塞に襲われ,スイスに帰って療養されていましたが,翌年63歳で惜しくも亡くなられました(図5)。1965年筆者はスイス滞在中Simon教授宅に招待して頂きましたが,小高い丘の中腹に丁度自宅を新築したばかりで,地下室に案内されると四隅の壁一杯に土管が埋め込まれていて,そこには数え切れないほどのワインの瓶が入っていました。丁度天候の良い年であったので買い占めたそうで すが,これで一生年代もののワインが飲めると喜んでおられました.思わぬ早世であのワインはどうなったのか,余計なことですが気になっています。

図5 W.Simon教授

さて新しいCHN分析計を開発するに当たって,クロマト方式で行くのか,一定体積の容器に希釈するのか大きな選択に迫られました。当時の電子部品や機械部品の水準も考えなければなりません。頭の中で考えてもその通り動く装置になるかどうか全く見当がつきませんでした。クロマト法を選ぶとすると,出来たばかりでまだ普及していないエレクトロバランスを購入して1 mg以下の試料を量らなければなりませんし,またクロマトピークの面積積分が半値幅法や当時の電子カウンターを使って微量分析者の要求精度に合うとは思えませんでした。一方容器希釈法を採用すると従来の微量はかりがそのまま使えて,積分計が要らないというメリットがありますが,Kuck法は大型のガラス製ピストンビュレットの機械装備を新たに作らなければなりませんし,Simon法は真空系の操作で手数がかかり,このままではとても自動化できるような態勢にはありませんでした。

3-1.ポンプシステムの導入

1963年ごろの流動的な開発の動きを上に述べましたが,プレーグル法からの脱皮の時期が来ているとは微量分析者の共通の認識でした.新しい分析システムを作るとなると,それまでのプレーグル法の分析精度とすぐ比較されますので,よほどの決心が必要です。自動化と迅速化に主眼を置くか,分析精度のほうに主眼を置くかで新しいCHN分析計の基本設計が変わります。いろいろな選択肢がありましたが,長年微量分析の実務を経験した筆者にとっては,分析系の内部が大気圧に近いほうが何かと安心なように感じました。プレーグル法を振り返ると,燃焼管の入り口で調圧器を使って水圧10 cmほど高く,吸収管の出口でもマリオット瓶で引いて10 cmほど低くなって,燃焼管と吸収管の連結部で丁度大気圧になるという気の遣いようです。クロマト法ではカラム充填剤での圧力降下があるために入り口で1~2気圧の加圧が必要ですし,Simon法では真空系を用いるので連結部や活栓の気密によほど注意しなければなりません。Kuck法がこの点最もプレーグル法の伝統に近いようです。そこでピストンポンプに燃焼ガスを採取し,混合後直列の差動熱伝導度計に押し出すという図式が浮き上がりました(図6,解説7:補正と校正に関連記事)。

図6 ポンプシステムによるCHN計

さて必要なポンプ内容積の見積もりとして,アセトアニリド3 mgを燃焼した場合を考えると,生成する水,二酸化炭素,窒素の標準状態の体積は次のようになります。

Acetamilide 3mg→H2O mg +CO2 mg +N2 mg

(H=6.71 C=71.09 N=10.36%)(2.23 ml)(3.98 ml)(0.25 ml)

全部で6 ml余りになりますが,熱伝導度計の応答直線域はキャリヤーガス中濃度5 %ほどまでと言われていますから,ポンプ容量150 mlあれば十分と思われます。ポンプ容量は希釈の問題以外にキャリヤーガスの流量と試料燃焼時間に密接に関係します。プレーグル法のように10分ほどかけて徐々に燃焼する時代は過ぎて,3分から5分くらいが望ましいとの雰囲気がありました。しかし3分に設定するとポンプ容量150 mlを吸引するには50 ml/minの流量になりますので,プレーグル法の5倍以上となり,燃焼管での完全酸化がうまく行くかどうか不安があります。また難燃性試料もいろいろありますので,安全性を考えて5分を見積もりました。結果的には30 ml/minの流量になりますが,なるべくプレーグル法の条件に近づける対策として燃焼管の外径を11 mmから13 mmに太くし,燃焼管充填物を増加して完全酸化を期待することにしました。

ポンプに吸引した燃焼ガスは2.5分静止状態で混合しますが,ヘリウムは軽い原子で高速の分子運動をしているガスですから,空気中で考えるより速く均一になります。次にこのガスを流路を切り替えて差動熱伝導度計の方に押し出しますが,もともとこの測定器は煙道ガスのモニターに使われたもので,あまり精密な測定をするものではありませんでした。煙突から迷惑なガスをなるべく出さないよう監視するためのものですから,いきなり高精度な微量分析の測定の中核に持ってくるのは相当な勇気が要ります.Simon教授自身も方法論に一石を投じただけで,実用化の努力はしていません.熱伝導度セルを3対も用いるので複雑になるし,直流電源も同じく3台必要で,製作費が随分かかります.それでも未知の技術領域に踏み込んで見たいという物造りの興味があり,京都の柳本製作所の協力で試作品を組み立てることになりました。

なにぶん当時はまだ半導体部品が出始めたころで,装置の電気系統には真空管とトランジスタやダイオードが同居していましたから,微量分析をするにしては随分大きな装備になりました(図7)。 それでも試料を燃焼管に入れてからはポンプが自動的に燃焼ガスを引き込み,この後差動熱伝導度計に押し出す間スイッチ切り替えでCHNの信号をレコーダーに記録できるという自動装置が出来上がりました。タイミングよく1965年再びペンシルバニア州立大学で国際微量化学シンポジウムが開催されることになり,出来たばかりのCHN自動分析計を発表することになりました4)。ニューヨークからペンシルバニア州立大学のあるハリスバーグまで地図でみるとすぐ近くのようですが,さて飛行機で行くとなると当時はアレゲニー航空というローカル会社があって,名前の通りアレゲニー山脈を縫うように飛ぶ航路ですが,相当古い飛行機に乗せられ,少し飛んでは田舎の空港に降り,また上がっては次の空港に降り,途中電気系統の故障で引返したりしながら,やっと目的地に着きました.学会で聞いた話しですが,一週間ほど前スチュアデスが飛行中ドアをしっかり閉めていなかったため,突然開いて空中に放り出されたそうです。

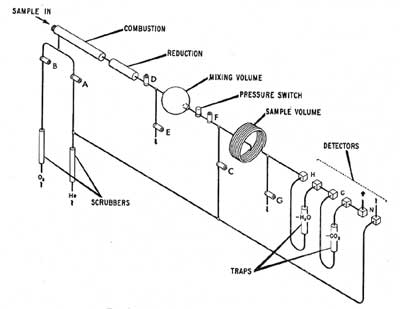

図7 差動法CHN計試作機

学会の受付で貰った講演要旨集を見ていると,私の講演のすぐ後に自動元素分析装置の発表があるようでしたが,自分の発表のほうが気になってあまり丁寧に読みませんでした。当日になって大勢の参加者が別のパンフレットを持っているので何かと思っていますと,それは展示会場でパーキンエルマ社が自分のブースで配っているものでした。私も一冊貰って中を見ますとそれは図8のような新しいCHN自動分析計で,Simon法にかなり近いものでした5)。ただし燃焼ガスを吸引,希釈するガラス球は真空ではなく,燃焼管入り口からキャリヤーガスを2気圧まで圧入するという方法をとっています。このあと混合ガスをサンプリングコイルに注入し,別流路からキャリヤーガスで差動熱伝導度計に流すようになっていました.似たような方法の鉢合わせで,これには大いに驚きましたが,覚悟を決めて指定の時間に発表を済ませました.発表の場にいた人も面白い取り組みと思ったらしく,二人の講演中会場がかなりざわついていたように思います。このあと会場でパーキンエルマ側の発表者Condon氏が私に近づいてきて,お互いにエールを交わしたのがよい思い出になります。

図8 加圧方式のCHN分析計

方法こそ若干違いますが,一定容積に希釈混合して差動熱伝導度計に送るという原理は同じで,同じ時期にお互い非公開で進めてきて,同じ国際学会で同時発表というのも珍しいケースです。米国が圧力スイッチで2気圧まで加圧するという方法を採用したのはNASAなどが進めた航空宇宙技術の産物で,電気系統の故障時のバックアップに空気制御の関連部品が豊富に開発されたからと言われます。わが国は残念ながらこの技術が遅れ,当時としてはポンプのストローク距離で内容積を再現させるしかなかったのですが,古い方法だけに確実な再現法であったことは事実です。こうしてクロマト系と差動法系が実用段階に入ったわけですが,これに刺激されて以後自動CHN分析計が各種開発されるようになり,長い伝統を持つプレーグル法はやがて姿を消すことになりました。

4-1.ポンプシステムの構築

ここで発表したポンプ方式のCHN分析計は前述の図6のようなものでしたが,燃焼管には酸化銅と還元銅を詰め,ヘリウムのキャリヤーガスには試料燃焼時20%の酸素を含ませるようにしました。これはプレーグルのCH分析で空気をキャリヤーガスに使っていたのと同じ酸化条件です。ポンプのシャフトはモーターに連結し,タイマーの指令によって吸引,吐出ができるようになっています。3対の差動熱伝導度計にはそれぞれ水,二酸化炭素吸収剤,ディレイコイルを入れてあります。ディレイコイルの作用は,あらかじめポンプ容積に近い量の純ヘリウムを充たしておいて,ポンプ押し出し中感応側のセルと同じ流量のヘリウムを比較側に流すためのものです。ディレイコイルの代わりに別流路からヘリウムを流してもよかったのですが,当時はニードルバルブが不安定で時間と共に流量が変化するので,正確に同流量にするための工夫でした。各検出器からは持続的な信号が出ていますから,スイッチ切り替えでH, C, Nのデータを棒グラフとして記録計に取り入れます.測定が終わると電磁弁を切り替え,ヘリウムを二分して一方を燃焼管内,他方をポンプおよび検出器に流して掃引(Sweep)します。

最初に戻りますが,試料をボートに採取したあと,毎回燃焼管の蓋を外して入れるのは空気が入って後が面倒なので,思い切って常に開放した燃焼管に入れることにしました。キャリヤーガスを供給する側管を入り口から少し離すことで,いつも燃焼管の口から逆流して溢れる状態になり,空気の侵入はありません。ポンプで引いてもそれ以上のキャリヤーガスが供給されているので燃焼管内は常に大気圧に保たれています。押し出す時も検出器の吸収剤に余り抵抗はないので結局装置全体が大気圧に近い条件で動くことになり,これは長年親しんで来たプレーグル法と似た圧力条件になります。

5-1.ポンプの動作と測定系

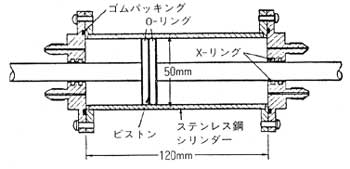

さてポンプを実際に作ることになりましたが,CHN分析では水,二酸化炭素,窒素を扱うのですからポンプにガラス材料を使う必要はなく,金属製でもよいはずです.機械工作で設計図通りのものが正確に作れますから,量産も可能です.わが国は戦時中蓄えられた精密機械工作の水準が極めて高く,この点は恵まれていました。一番難しいのはポンプ内面の研磨で,鏡のように滑らかに仕上げなければなりません。ピストン円板と内面の気密はO-リングで保てますが,スムーズに動くには潤滑油が必要で,疎水性の強いシリコーングリースを用いました。ポンプ容量の再現性はピストンを引き終わって停止した位置で決まりますが,当初はマイクロスイッチを働かせました.マイクロスイッチは僅かな圧力を加えるとバネ板が瞬間的に反転し,かなり大きな電力をOn-Offできます。ピストンのシャフトの往復位置にマイクロスイッチを取り付けて吸引,吐出を制御しました。試作品の動作位置をルーペで観察しましたが,0.1 mmほどの精度で再現していて,ストロークが10 cmとすれば1/1000の誤差になります.4けたの数値を出す微量分析にはまずまず合格といえるでしょう。しかしマイクロスイッチはバネ板の反発で動作するので僅かな遊びがあり,最近はもっと正確な位置再現を得るために光センサーを用いる光電スイッチに切り替えられています。

ポンプの容積を再現しても温度が変わっては測定成分の濃度が変わります。測定成分の量は燃焼した試料の量で決まっていますから,ポンプ内の温度が上昇すればヘリウムの収容量がそれだけ減って,濃度は上がります。温度が下がれば逆ですが,とにかく一定温度に保つ必要があります。水が成分に含まれますから,温度が低いとポンプ内壁に吸着しやすく,これを避けるため55℃の恒温槽を設けて±0.1℃に制御しました。このあたりはガスクロマトグラフ装置のカラム温度制御部品を活用しています。ポンプ内は大気圧になりますが,これは日によって変化しますので,高気圧のときは成分濃度が下がり,低気圧では逆に上がります。気圧はフォルタン水銀気圧計で測るのが本来ですが,電示法でCHN分析を行うときは,標準試料で検量した後の変化が分かればよいので,アネロイド気圧計を読めば十分です。気圧計の指示がP mmHgのとき,検出器からの信号強度に760 / Pを乗ずることによって,標準状態のときの信号強度に換算することができます。最近は気圧センサーができ,デジタル信号を出しますので,それをそのままコンピュータに入れて自動的にデータ処理をするようになっています。

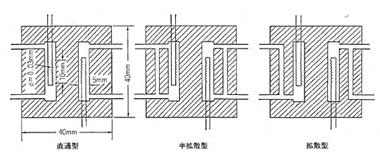

ポンプで採取した燃焼ガスは次に3対の差動熱伝導度計に押し出されますが,同期モーターを用いているため流量は電源周波数で一定に保たれます。Simon法ではガラス球から拡散してきた燃焼ガスを静止状態で測定していますが,もともと熱伝導度計はフィラメントを加熱して,雰囲気を通じての熱の放散を測っているので,静止状態の雰囲気では熱の蓄積が起こりそうな気がします。多少はガスの入れ替えがあったほうが安定な信号を出すように思われますが,ポンプから一定流量のガスが供給されている状態は好ましいことと言えます (図9)。 ただフィラメントの表面をガスが全部流れている直通型は応答が速く,ガスクロマトグラフ装置によく使われますが,出力信号の安定性に不安があり,一方側路だけにガスを流して,拡散によってフィラメントの雰囲気を更新する拡散型は,安定ではありますが応答が遅い欠点があります.差動法CHN分析計では応答速度より安定性の方が重要なので拡散型の熱伝導度計が採用されました.5分間ガスの押し出しが続くので,この間3対の差動熱伝導度計から時間をづらせて15秒づつ出力信号を取り出せばH, C, Nの順序にデータが記録されます。

図9 熱伝導度計の流路

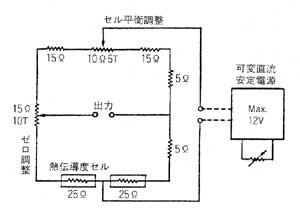

差動熱伝導度計の動作の詳細についてはまた稿を改めて説明しますが,複数成分のうちから一成分を除いて,除く前と除いた後の熱伝導度を比べるという原理は簡単なようで,実はいろいろ問題を含んでいます。目的成分以外のガスが感応側と比較側に流れますが,同じ濃度ですから差信号は出ないはずです。しかし厳密に言うとそれぞれのフィラメントは全く同じ感度で働くとは限りません。フィラメントは2本一対で購入しますが,“Matched pair”として抵抗値の揃ったものでも,実際にセルに取り付けるとフィラメントと壁との立体的な位置が違って,同じ感度を示さなくなります。そこでこれを全く同じ感度にするためにフィラメント電流を加減することにしました(図10)。ブリッジ回路にセル平衡の抵抗器をいれ,ある位置で窒素ガス(空気でもよい)を2 mlほど燃焼管に入れても信号を出さない点を探し,固定しました。一度では決まらないので2, 3回繰り返す少々面倒な作業ですが,このあと差動熱伝導度計は測定成分だけを検出する精度の高いものになります。煙道ガスのモニターに使われた精度の低い差動熱伝導度計は,こうして微量分析に使える高精度の測定器に仕立て上げられました。

図10 セルの感度平衡

ポンプの吸引に5分,混合に2.5分,押し出しに5分,掃引に2.5分とすると一回の分析に15分かかることになりますが,ピストン円板の両側を使って,表で吸引するとき裏で押し出すようにすれば,15分かかる分析結果が交互に7.5分ごとに得られます.ポンプの構造を変えて図11のようにダブルアクションにした装置が間もなく開発され12),その後定着しました。表向きは7.5分ごとに分析データが得られますが,実際は15分かけて分析した結果です.繁忙な分析室では表裏両方で分析結果を出しますが,ゆとりがある分析室では片方だけで操作し,もう一方はゼロ信号を監視しているケースもあります。

図11 ダブルアクションポンプ

ポンプをキャリヤーガスの移動に使用することによって,かなり個性的なCHN分析計が出来上がりました.しかも燃焼,吸収など必要な分析化学反応が,長い伝統を持ったプレーグル法から余り離れずに済んだことは安心感をもたらします。特に分析計の流路全体が大気圧に近いことは,真空系や加圧系を含む装置より取り扱いや保守が簡単になる利点があります。ポンプのピストン円板やシャフトの気密はO-リングやX-リングで行いますが,往復回数が多いので摩滅が心配でした。しかしシリコーングリースを潤滑剤に用いると一年以上は気密が保たれます。極端な例では数年そのまま使われた話もありますが,一年に一回保守点検のときに交換するのが安全のように思います.どのような試料を分析するかにもよりますが,燃焼管からポンプや検出器の方に汚れとなる物質が流れて来て機能障害を起こすこともあり,流路全体の清掃はしたほうがよいので,この時点でポンプのO-リングやX-リングを交換したり,フィラメントの更新を行うのが賢明です。

6-1.おわりに

1965年前後から新しいCHN自動分析計がいろいろなメーカーから発表されるようになりました。クロマト系でもF&Mに引き続いてアミンコ,テクニコン, 日立,カルロエルバなどが名乗りを上げ,近年ではクロマトと少し異なるエレメンタールやレコの装置も使われるようになっています。差動熱伝導度計で出発したパーキンエルマも最近方針を変え,フロンタルクロマト方式を採用していますが,結局最初にポンプと差動熱伝導度計を組み合わせたCHN分析計は,1965年発表以来原理を変更せずに実用に供しています。ポンプや3対の差動熱伝導度計とその電源などかなり製作費がかかりますが,検出器がC, H, N各元素について独立しているため,それぞれが最適の感度で測定でき,納得できる分析結果が得られます.プレーグル法で追求した究極の分析精度がこのCHN装置で実現できるよう,ハード面でもソフト面でも引き続き改良が進められています。

7-1.参考文献

1) A. T. James, A. J. Martin: Analyst, 77, 915 (1952).

2) N. D. Cheronis, Ed.:“Microchemical Techniques”, John Wiley & Sons, New York (1962).

3) O. N. Hinsvark, R. H. Waltz: F&M Scientific Corporation; Technical Paper, No.31 (1964).

4) K. Hozumi: Microchem. J. 10, 46 (1966).

5) R. D. Condon: Microchem. J. 10, 408 (1966).

6) A. A. Duswalt, W. W. Brand: Anal. Chem., 32, 72 (1960).

7) O. E. Sundberg, C. Maresh: Anal. Chem., 32, 273 (1960).

8) C. F. Nightingale, J. M. Walker: Anal. Chem., 34, 1435 (1962).

9) O. L Hollis: Anal. Chem., 38, 309 (1966).

10) J. A. Kuck, J. W. Berry, A. J. Andreatch, P. A. Lentz: Anal. Chem., 34, 403 (1962).

11) J. T. Clerc, W. Simon: Microchem. J., 7, 422 (1963).

12) K. Hozumi, O. Tsuji, H. Kushima: Microchem. J., 15, 481 (1970).